⏱ Lesezeit: ca. 14–16 Minuten – Dieser Artikel ist bewusst länger gestaltet, um dir ein umfassendes erstes Bild von Hochbegabung im Erwachsenenalter zu geben. Lies ihn gerne in Ruhe oder in Etappen.

Das späte Puzzle-Stück

„Viele hochbegabte Erwachsene erkennen ihre Hochbegabung erst spät – oft in der Lebensmitte. Auch ich dachte lange, mit mir stimmt etwas nicht, bis ich mich fragte: Bin ich vielleicht hochbegabt?

Die Idee kam auf, als ich über ein Buch zum Thema Hochbegabung stolperte und mir dachte

„Die schreiben doch glatt über mein Leben“

Dann kam die Testung bei meiner Psychologin –

und plötzlich hatte ich einen Namen für mein „Anderssein“.

Ich bin hochbegabt…was auch immer das bedeuten mag“

(mit Erlaubnis einer Klientin – anonym)

1. Mehr als IQ: (späterkannte) Hochbegabung verstehen

- Hochbegabung ist mehr als IQ – sie betrifft Denken, Fühlen und Wahrnehmen.

- Intensität und Vielschichtigkeit können bereichernd, aber auch herausfordernd sein.

- Neurodivergenz: Nicht falsch, sondern einfach anders.

Definition

Laut den gängigen Diagnoserichtlinien spricht man ab einem IQ von 130 von Hochbegabung – das betrifft etwa 2 % der Bevölkerung und ab 145 von Höchstbegabung, was auf weniger als 0,1-0,5% der Bevölkerung zutrifft.

Doch diese Werte allein sagen wenig darüber aus, wie jemand denkt, was ihn bewegt oder wodurch er sich in der Welt fremd oder anders fühlt.

Denn der IQ Wert sagt nichts über Begabungen, Wissen oder Leistung aus.

Und was ist mit dem IQ Bereich von 116 bis 129? Auch hier können Menschen bereits mit den Schwierigkeiten der Hochbegabung konfrontiert sein.

Obwohl sie „nur“ als überdurchschnittlich Begabt eingestuft sind.

Denken, Fühlen, Wahrnehmen

Wenn der Kopf keine Pause macht

Viele Hochbegabte kennen das Gefühl, dass der Kopf nie wirklich zur Ruhe kommt – Gedanken fließen schnell, springen von einem Thema zum nächsten, bilden komplexe Netze aus Ideen, Fragen, Verbindungen. Ein einziger Impuls – ein Satz, ein Geräusch, ein Blick – kann eine ganze Assoziationskette in Gang setzen:

„Das erinnert mich an… ach stimmt, da wollte ich noch… Moment, das passt ja zu dem Buch von letzter Woche… Und was bedeutet das eigentlich für…?“

Diese Denkweise ist nicht linear, sondern verzweigt, vernetzt und dynamisch.

Nach außen wirkt es:

- unkonzentriert („Kannst du dich mal auf eine Sache fokussieren?“)

- sprunghaft („Jetzt bist du schon wieder beim nächsten Thema!“)

- unlogisch („Wie kommst du denn darauf?!“)

Doch im Inneren besteht ein tiefer Zusammenhang – er ist nur nicht sofort sichtbar oder kommunizierbar.

„Das Denken fühlt sich an wie ein 20-spuriger Schnellzug – ohne Bahnhof.“

Wenn Worte fehlen – Warum Hochbegabte lieber schweigen

Viele Hochbegabte haben Schwierigkeiten, ihre vernetzten Gedanken in Worte zu fassen. Nicht, weil sie sprachlich unsicher wären – sondern weil die Assoziationskette innerlich so viele Facetten gleichzeitig aufwirft, dass es schwerfällt, sie zu sortieren.

Anders gesagt:

Durch das schnellere und vernetzte Denken, hören Hochbegabte zwar die Aussage „Der Baum weht im Wind!“, doch sie sehen auch ein Bild eines Baumes, der im Wind weht – und in Sekunden entstehen daraus ganze Szenen im Kopf.

Diese Vernetzung macht es schwierig auf die simple Aussage „Der Baum weht im Wind!“ eine simple Antwort zu geben.

Denn es ergeben sich daraus viele mögliche richtige Antworten.

Die allerdings alle auf ihre Passung geprüft werden müssen:

- In welcher Situation bin ich? (Schule, Öffentlichkeit, Privat)

- Ist es ein 1:1 Gespräch oder Gruppe?

- Wie nahe steht mir mein Gegenüber?

- Habe ich die Zeit für ein langes Gespräch, oder lieber kurzhalten?

Kennst du solche Situationen?

- Du willst etwas sagen – doch während du den ersten Satz formulierst, entwickeln sich schon fünf weitere Ebenen deines Gedankens.

- Du spürst: Wenn du jetzt antwortest, müsstest du erst „ausholen“ – und das Gespräch ist längst beim nächsten Thema.

- Du denkst: „Das versteht jetzt sowieso niemand – oder ich werde eh wieder missverstanden.“

- Du hast sofort eine Idee, traust dich sie aber nicht auszusprechen – denn das wäre ja viel zu leicht gewesen.

2. Typische Erfahrungen spät erkannter Hochbegabter

Auf den Punkt gebracht

- Viele Hochbegabte fühlen sich seit Kindheit „anders“.

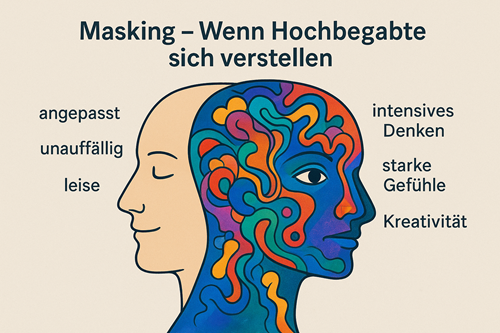

- Masking schützt, macht aber innerlich leer.

- Unterforderung in Schule & Beruf, Intensität in Beziehungen.

- Selbstzweifel und Impostor-Syndrom sind häufige Begleiter.

Viele Menschen, die ihre Hochbegabung erst im Erwachsenenalter erkennen – entdecken sie durch Zufall, in Krisenzeiten oder bei der Begleitung ihrer eigenen hochbegabten Kinder.

Die meisten spürten schon früh: Ich bin irgendwie anders.

Dieses „Anderssein“ wurde jedoch selten als positiv erlebt, sondern als fremd, isolierend oder sogar beschämend.

- In der Schule: kein echtes Interesse an Small Talk oder Modethemen

- In der Familie: oft tiefsinniger, sensibler oder emotionaler als Geschwister

- Im sozialen Kontakt: Schwierigkeiten mit Gruppen, Regeln, Oberflächlichkeit

Viele Hochbegabte versuchen, sich anzupassen – mit hohem Energieaufwand. Sie „funktionieren“, aber fühlen sich dabei oft leer oder entfremdet. Das Resultat ist eine lebenslange Spannung zwischen Authentizität und Anpassung.

Diese späte Erkenntnis das man Hochbegabt ist, bringt häufig auch tiefes Aha-Erlebnis:

„Endlich ergibt so vieles Sinn!“

Anpassung & Masking bei Hochbegabten

Auf den Punkt gebracht

- Anpassung hilft, nicht aufzufallen – kostet aber viel Energie.

- Folgen: Leere, Erschöpfung, Entfremdung.

- Echtheit entsteht, wenn Masken bewusst abgelegt werden.

Viele hochbegabte Erwachsene haben schon früh gelernt, ihr Anderssein zu verbergen.

Oft beginnt es in der Schule: Man möchte nicht auffallen, nicht als „Streber“ gelten oder durch ungewöhnliche Interessen anecken.

Also entwickelt man Strategien, um nach außen so normal wie möglich zu wirken.

Dieses bewusste oder unbewusste Masking zeigt sich zum Beispiel darin, dass Betroffene:

- ihre echten Interessen herunterspielen,

- sich in Gesprächen anpassen, auch wenn sie sich eigentlich langweilen,

- ihre besondere Denk- oder Ausdrucksweise zurückhalten,

- oder sogar ihre Leistung bewusst bremsen, um nicht „zu viel“ zu sein.

Kurzfristig helfen diese Anpassungen, um dazu zugehören und weniger Kritik zu erfahren. Langfristig haben sie jedoch einen hohen Preis:

Viele berichten von innerer Leere, Erschöpfung und dem Gefühl, sich selbst nicht mehr richtig zu spüren. Masking bedeutet, ständig eine Rolle zu spielen – und irgendwann verschwimmt die Grenze zwischen

„Wer ich wirklich bin“ und „Wie ich mich zeige“.

Langeweile in Schule & Beruf

Auf den Punkt gebracht

- Routine und starre Strukturen lähmen viele Hochbegabte.

- Jobwechsel oder Patchwork-Karrieren sind häufig.

- Sinn, Freiheit und Herausforderung geben Energie.

Hochbegabte sind nicht automatisch schlauer als anderen und habe auch nicht zwingend einen Notendurchschnitt von 1.0.

Im Gegenteil Sie denken zwar schneller, vernetzter, komplexer – was in traditionellen Lern- und Arbeitsumgebungen allerdings oft zu Frustration führt.

- In der Schule: Unterforderung, Tagträumen, gute Noten ohne Aufwand – oder schulischer Rückzug und „Sitzenbleiben“

- Im Beruf: Routine und Hierarchien führen schnell zu Desinteresse oder innerer Kündigung

- Häufige Jobwechsel, Selbstständigkeit oder „Patchwork-Karrieren“ sind keine Seltenheit

In Schule und Beruf geraten sie nicht selten in Konflikt mit:

- starrem Regelwerk und Hierarchien,

- langwierigen Prozessen ohne Sinn,

- routinierten Aufgaben, die keine geistige Stimulation bieten.

Die Folge: Hochbegabte wechseln häufiger den Job, starten eigene Projekte oder bauen sogenannte Patchwork-Karrieren auf.

Von außen wirkt das manchmal sprunghaft oder unentschlossen. Tatsächlich steckt dahinter meist die Suche nach:

- intellektueller Herausforderung,

- sinnvollen Aufgaben,

- Freiheit und Gestaltungsspielraum.

Der richtige berufliche Rahmen kann enorme Energie freisetzen. Der falsche dagegen führt schnell zu innerer Kündigung, Desinteresse oder gar Frustration.

Beziehungsthemen: „Zu intensiv“, „zu verkopft“, „nicht greifbar“

Auf den Punkt gebracht

- Hochbegabte suchen Tiefe, stoßen aber auf Missverständnisse.

- Partner:innen erleben Intensität oft als „zu viel“.

- Balance zwischen Nähe und Autonomie ist entscheidend.

Hochbegabte erleben Beziehungen oft besonders intensiv: Sie denken und fühlen tief, sehnen sich nach echter Nähe – und stoßen doch immer wieder auf Missverständnisse. Häufig hören sie Sätze wie „Du bist zu viel“ oder „Du zerdenkst alles“.

Typische Erfahrungen:

- Tiefe Bindungsfähigkeit, aber Schwierigkeiten mit Oberflächlichkeit

- Emotionale Tiefe, aber auch „Zerdenken“ von Gefühlen

- Starkes Bedürfnis nach Nähe und Autonomie gleichzeitig

- Häufig das Feedback: „Du bist zu viel, zu sensibel, zu kompliziert“

Das Spannungsfeld zwischen Nähe und Autonomie, zwischen Tiefe und Alltäglichkeit ist für viele herausfordernd. Manche ziehen sich zurück, weil sie das Gefühl haben, nicht wirklich verstanden zu werden. Andere passen sich an, schweigen oder spielen eine Rolle – und fühlen sich innerlich leer.

Doch auch die Partner*innen von Hochbegabten kennen diese Erfahrungen:

- Sie fühlen sich manchmal überfordert von der Intensität der Gefühle oder Gedanken.

- Sie erleben, dass Gespräche schnell sehr tief oder komplex werden, obwohl sie sich gerade Leichtigkeit wünschen.

- Sie haben das Gefühl, nicht Schritt halten zu können, wenn Gedanken im Eiltempo wechseln.

- Sie wünschen sich manchmal mehr Einfachheit, statt ständiger Reflexion und Analyse.

- Manche fühlen sich emotional unter Druck gesetzt, weil die Erwartung nach Tiefe oder Echtheit sehr hoch sein kann.

- Gleichzeitig berichten viele von einer außergewöhnlichen Nähe und Verbundenheit, wenn es gelingt, einen gemeinsamen Rhythmus zu finden.

Beziehungen sind mit und für hochbegabte Menschen nicht immer einfach – aber sie können eine außergewöhnliche Tiefe und Verbundenheit ermöglichen, wenn beide Seiten lernen, die Unterschiedlichkeiten zu verstehen und zu balancieren.

Zweifel & Impostor-Syndrom

Auf den Punkt gebracht

- Viele Hochbegabte fühlen sich trotz Kompetenz wie Hochstapler.

- Erfolge werden kleingeredet, Fehler überbewertet.

- Selbstzweifel verhindern, Potenzial zu leben.

Ironischerweise zweifeln viele Hochbegabte gerade an ihrer eigenen Begabung. Statt sich als „intelligent“ zu erleben, kreisen Gedanken wie:

- „Andere überschätzen mich.“

- „Wenn die wüssten, wie wenig ich wirklich kann …“

- „Meine Erfolge sind nur Zufall oder Glück.“

Dieses sogenannte Impostor-Syndrom ist unter Hochbegabten weit verbreitet. Der innere Kritiker sorgt dafür, dass:

- Erfolge klein geredet werden,

- Fehler oder Unsicherheiten übergroß erscheinen,

- und das Gefühl bleibt, nicht wirklich „genug“ zu sein.

Viele erleben dadurch einen ständigen Widerspruch: Ihr Umfeld sieht sie als kompetent, zuverlässig oder erfolgreich – innerlich fühlen sie sich jedoch wie Hochstapler. Dieses Muster kann verhindern, dass Hochbegabte ihr Potenzial anerkennen und nutzen.

Mehr dazu ihr unter anderem in diesem Fachartikel:

„Bin ich ein Fake?“ – Hochbegabung und das Impostor-Phänomen

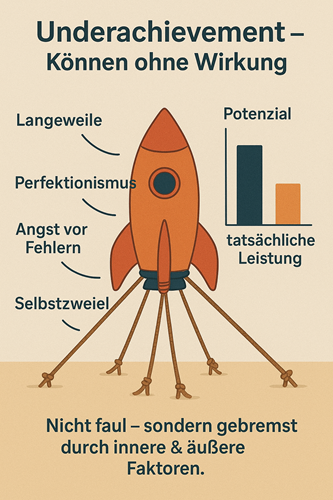

Underachievment – wenn Potenzial ungenutzt bleibt

Auf den Punkt gebracht

- Begabung ≠ automatisch Leistung.

- Ursachen: Langeweile, Selbstzweifel, Perfektionismus.

- Ergebnis: Frust, Schuldgefühle, ungenutztes Potenzial.

Nicht jede hochbegabte Person glänzt automatisch durch Leistung. Im Gegenteil: Viele bleiben deutlich unter ihren Möglichkeiten – ein Phänomen, das als Underachievment bezeichnet wird.

Typische Ursachen sind:

- Langeweile durch Unterforderung,

- fehlende Förderung in Kindheit oder Jugend,

- Selbstzweifel und Perfektionismus,

- Angst vor Fehlern oder Kritik,

- das bewusste oder unbewusste Zurückhalten von Fähigkeiten.

Das Ergebnis: Betroffene erleben den ständigen inneren Widerspruch – „Eigentlich könnte ich mehr, aber ich bringe es nicht auf die Straße.“ Das führt zu Frust, Schuldgefühlen und manchmal dem Glauben, „faul“ oder „unfähig“ zu sein.

In Wahrheit handelt es sich um ein komplexes Zusammenspiel von Persönlichkeit, Umfeld und inneren Mustern. Wer beginnt, diese Zusammenhänge zu verstehen, kann erste Schritte gehen, um das eigene Potenzial freier und gesünder zu entfalten.

3. Was sich mit der späten Erkenntnis verändert

Auf den Punkt gebracht

- Die Erkenntnis bringt Entlastung – und oft gemischte Gefühle.

- Alte Erfahrungen lassen sich neu verstehen.

- Danach beginnt die Neuorientierung: „Was mache ich jetzt damit?“

Die späte Entdeckung der eigenen Hochbegabung ist oft ein tiefgreifender Wendepunkt – nicht nur im Denken, sondern im gesamten Erleben. Sie wirkt wie ein Licht, das plötzlich eingeschalten wurde, das auf alte Erfahrungen fällt und vieles plötzlich klarer, verständlicher und nachvollziehbarer macht.

Rückblick: Plötzlich Sinn in alten Mustern und Selbstbildern

Auf den Punkt gebracht

- „Ich bin hochbegabt“: oft Aha-Erlebnis und Entlastung.

- Alte Erfahrungen ergeben plötzlich Sinn.

- Beginn eines neuen Weges mit mehr Klarheit.

Viele Betroffene blicken zurück und erkennen plötzlich, warum sie sich ihr Leben lang „anders“ gefühlt haben:

- Warum Schule oder Beruf oft zäh und langweilig waren

- Warum Beziehungen immer wieder an ähnlichen Problemen scheiterten

- Warum sie sich selbst oft als „nicht genug“ oder „zu viel“ empfanden

Die Hochbegabung erklärt nicht nur Fähigkeiten, sondern auch die oft widersprüchlichen Gefühle und das innere Zerrissensein. Diese neue Perspektive hilft, alte Erfahrungen zu entmystifizieren und die eigene Biografie neu zu verstehen.

Aha-Erlebnis & Entlastung: „Ich bin nicht falsch – ich bin anders.“

Mit dieser Erkenntnis kommt oft eine große Erleichterung. Der innere Kritiker, der lange Zeit Dominanz hatte, verliert an Macht. Die Selbstzweifel bekommen einen neuen Kontext:

- Es geht nicht um Mangel oder Fehler – sondern um Andersartigkeit

- Bedürfnisse und Denkweisen, die früher als „problematisch“ galten, sind nun erklärbar

- Man darf sich selbst akzeptieren, wie man ist, ohne ständig „normal“ sein zu müssen

Diese Entlastung ist ein wichtiger Schritt zur Selbstannahme und zum inneren Frieden.

Wendepunkt: Trauer & Neubeginn

Die späte Erkenntnis kann wie ein Befreiungsschlag wirken – und gleichzeitig Trauer oder Wut auslösen.

„Warum habe ich das nicht früher gewusst?“ oder „Wie viel hätte ich anders machen können?“ Diese Ambivalenz ist normal. Sie markiert den Beginn eines Neubeginns – den Moment, an dem man sich bewusst entscheiden kann:

Wie will ich jetzt mit diesem Wissen umgehen?

Wo bekomme ich Unterstützung?

Dies sind spannende, individuelle Fragen und Prozesse, bei denen Coaching, Beratung oder Austauschgruppen wertvolle Begleiter sein können.

4. Was jetzt hilft

erste Schritte nach der späten Erkenntnis

Auf den Punkt gebracht

- Die Erkenntnis bringt Entlastung – und oft gemischte Gefühle.

- Alte Erfahrungen lassen sich neu verstehen.

- Danach beginnt die Neuorientierung: „Was mache ich jetzt damit?“

Wissen, Austausch & Coaching

Nach der Erkenntnis beginnt für viele die Suche nach Informationen. Bücher, Podcasts oder Austauschgruppen bieten erste Orientierung. Professionelle Begleitung durch Coaching oder Beratung kann helfen, die eigene Biografie neu zu sortieren und konkrete Schritte zu gehen – sei es beruflich, privat oder persönlich.

Reizmanagement & Selbstfürsorge

Viele Hochbegabte sind auch hochsensibel. Das bedeutet: Reize, Emotionen und Eindrücke treffen sie intensiver. Reizmanagement, Pausen und bewusste Selbstfürsorge sind daher entscheidend. Wer lernt, mit seiner Empfindsamkeit liebevoll umzugehen, kann sie als Stärke nutzen statt als Schwäche erleben.

5. Fazit: Hochbegabung ist kein Etikett.

Sondern ein Entwicklungsschlüssel

Die späte Erkenntnis, hochbegabt zu sein, ist keine Diagnose, sondern eine Einladung: Dich selbst neu zu entdecken, alte Muster zu verstehen und neue Wege zu gehen.

Hochbegabung ist kein Stempel, der dich festlegt. Sie ist ein Schlüssel – zu deiner Tiefe, deiner Wahrnehmung und deiner Lebendigkeit.

Du musst nicht mehr leisten oder einem Ideal entsprechen. Es geht darum, dein Denken, Fühlen und Wahrnehmen als wertvoll zu begreifen – auch dann, wenn es nicht ins Gewohnte passt.

Das ist kein lautes „Etikett“, sondern ein stilles Aufwachen in ein Leben, das sich endlich nach dir anfühlt.