Starke Gefühle, große Fragen:

Hochbegabte, (hoch)sensible Kinder besser verstehen

„Sie ist so empfindlich – alles nimmt sie sich zu Herzen. Und er? Er diskutiert mit fünf schon über Gerechtigkeit, will ständig wissen, warum Menschen lügen… Es ist, als wäre alles bei ihnen irgendwie anders.“

(eine Mutter über ihre beiden Kinder)

Wenn dein Kind zu viel fragt, zu viel fühlt, zu intensiv reagiert – und dir alle Ratgeber raten, gelassener zu bleiben… dann ahnst du vielleicht schon:

Dieses Kind braucht nicht weniger – sondern mehr. Mehr Raum für das, was es ist.

Nämlich ein Kind, das auffallend viel denkt, fühlt, fragt – und dabei oft aneckt.

Vielleicht hörst du Sätze wie: „Er ist halt speziell“, „Sie ist schwierig – aber klug“, „Das ist nur eine Phase“ oder gar: „Das wächst sich bestimmt noch aus.“

Doch innerlich spürst du: Da ist mehr. Viel mehr.

Und du fragst dich: Ist das noch normal?

1. Was bedeutet Hochbegabung – und wie zeigt sie sich bei Kindern?

Nach den meisten geltenden Richtlinien ist man ab einem IQ von 130 hochbegabt.

Das Betrifft ca. 2% der Bevölkerung und zieht sich durch alle sozialen Schichten.

Hochbegabung ist angeboren und hat somit nichts mit Erziehung oder Sozialisierung zu tun.

Doch Hochbegabung ist mehr als nur ein IQ über 130 – es ist eine andere Art zu denken, zu fühlen und zu sein.

Viele hochbegabte Kinder denken viel, fühlen viel und nehmen sehr viel wahr.

Es zeigt sich unter anderem so:

- Ein ungewöhnlich gutes Sprachverständnis

- Tiefe Fragen („Was passiert nach dem Tod?“)

- Ein starkes Gerechtigkeitsgefühl – für sich und für andere

- Rasches Lernen – und ebenso rasche Langeweile

- Eigenwillige Interessen und kreative oder musische Talente

Hochbegabte Kinder denken schneller – und fühlen intensiver.

Doch was bedeutet das im Alltag wirklich?

Hochbegabung zeigt sich nicht nur in überdurchschnittlichen kognitiven Leistungen, sondern auch im emotionalen Erleben, in sozialen Bedürfnissen – und manchmal in überraschenden oder widersprüchlichen Verhaltensweisen.

- Mehr Denken: Schon im Vorschulalter beschäftigen sie sich mit komplexen Themen wie dem Universum, dem Tod oder ethischen Fragen. Sie hinterfragen Autoritäten und beobachten ihre Umgebung sehr genau.

- Mehr Fühlen: Sie reagieren empfindsam auf Ungerechtigkeit, Stimmungsschwankungen oder Kritik. Ein trauriger Blick kann sie tief treffen, ein Lob sie überschäumen lassen vor Freude.

- Mehr Nähe: Trotz ihrer kognitiven Reife brauchen sie oft intensive emotionale Sicherheit. Sie kuscheln viel, suchen körperliche Nähe, klammern sich in Übergangssituationen an Eltern und reagieren sensibel auf Trennungen.

Hochbegabung heißt nicht: alles fällt leicht

Viele dieser Kinder werden missverstanden: Sie gelten als unkonzentriert, träumerisch, fordernd oder „nicht bei der Sache“. In Wahrheit sind sie oft gleichzeitig bei vielen Sachen – und genau das macht es so anstrengend. Ein schneller Verstand bringt nicht automatisch Struktur – im Gegenteil: Die Gedanken rasen, springen, verknüpfen sich in alle Richtungen.

Hochbegabung zeigt sich also nicht (nur) in „guten Noten“ oder „frühem Lesen“, sondern auch in:

- einer ungewöhnlichen Tiefe des Erlebens

- einem hohen Maß an Selbstbeobachtung

- einer fast philosophischen Reflexionsfähigkeit – oft schon im Vorschulalter

- intensiven Interessen, die regelrecht „verschlingen“

- einer starken Verbindung von Denken, Fühlen und Wahrnehmen

Hochbegabung ist ein vielseitiges Begabungsprofil

Hochbegabung zeigt sich eben nicht nur im kognitiven Bereich und in hohen IQWerten.

Manche Kinder denken musikalisch, malen außergewöhnlich oder haben ein hervorragendes räumlichmotorisches Vorstellungsvermögen.

Ebenso können sie überdurchschnittlich empathisch sein, Konflikte intuitiv spüren oder moralische Fragen früher als Gleichaltrige begreifen.

Ein ganzheitlicher Blick auf all diese Facetten hilft, die individuellen Stärken deines Kindes zu entdecken und passgenau zu fördern.

Reizoffenheit – zwischen Überforderung und Selbstregulation

Ein häufiges, aber wenig bekanntes Merkmal ist die besondere Reizoffenheit dieser Kinder:

Sie nehmen mehr wahr – mehr Geräusche, mehr Stimmen, mehr Spannungen. Das kann schnell zu Überforderung führen.

Beispiel:

Ein Kindergeburtstag, ein Klassenzimmer mit 20 Kindern, ein Familienfest – ein hochbegabtes (und oft auch hochsensibles) Kind kann nach außen ruhig wirken, innerlich aber völlig erschöpft sein, weil es alles gleichzeitig aufnimmt: Gesprächsfetzen, Mimik, Stimmungen, Bewegungen, Geräuschkulissen.

Paradoxerweise brauchen manche Kinder in anderen Momenten genau das Gegenteil: viele Reize zur Beruhigung.

Beispiel:

Beim Hausaufgabenmachen läuft eine Hörgeschichte im Hintergrund, das Kind kritzelt nebenbei auf einem Block – so bleibt das Gehirn ausreichend beschäftigt und springt weniger zwischen Gedanken hin und her.

Was für Außenstehende wie Ablenkung aussieht, ist für das Kind oft ein Mittel zur Regulation – ein kluger, kreativer Umgang mit seiner intensiven Wahrnehmung.

„Nicht jedes hochsensible Kind ist hochbegabt – aber viele hochbegabte Kinder sind gleichzeitig hochsensibel.

Beides bringt eine besondere Tiefe mit sich – und ähnliche Herausforderungen.“

2. Hochsensibilität: Wenn Gefühle tiefer gehen

Viele hochbegabte Kinder sind gleichzeitig hochsensibel. Sie nehmen Reize, Gefühle, Stimmungen intensiver wahr.

Ein voller Klassenraum, ein Kindergeburtstag oder kritische Worte können sie innerlich überladen und führen zu Rückzug, Überreagieren und emotionalen Achterbahnfahrten.

Gleichzeitig zeigen sie:

- große Mitfühlfähigkeit,

- überschwängliche Freude,

- langes Nachdenken über scheinbar kleine Dinge.

Intensives Erleben – innen wie außen

Ein hochsensibles Kind „spürt“ Lärm nicht nur mit den Ohren, sondern mit dem ganzen Körper. Der Geräuschpegel in der Schulkantine oder der Musikunterricht können zu innerem Stress führen, der sich dann durch Rückzug, Weinen, Wutausbrüche oder „Abschalten“ äußert.

Und gleichzeitig sind viele dieser Kinder sehr neugierig, reizsuchend und voller Ideen. Sie lieben starke Eindrücke – aber sie verarbeiten sie anders. Viel langsamer, intensiver, tiefer.

Beispiel: Ein Kind geht auf einen Kindergeburtstag. Es freut sich, ist aufgedreht – tanzt, lacht, spielt. Nach zwei Stunden sitzt es plötzlich still in der Ecke, ist „komisch“, meckert beim Heimweg. Zuhause bricht es in Tränen aus. Die Reizverarbeitung kommt verzögert – das System ist schlicht überladen.

Oder: Der Gedanke an viele, teils unbekannte, Kinder und einen unbekannten Raum lässt das Gehirn auf Hochtouren alle möglichen Szenarien durchspielen, bis das Kind komplett überfordert ist und gar nicht erst hingehen möchte.

Zwischen Kuscheln & Rückzug – ein sensibles Gleichgewicht

Viele hochbegabte und hochsensible Kinder haben ein starkes Bedürfnis nach emotionaler Sicherheit und Bindung. Sie kuscheln viel, möchten „in den Arm“, suchen Körperkontakt – nicht nur als Baby, sondern auch im Schulalter. Das ist kein Rückschritt, sondern ein Zeichen emotionaler Intensität.

Gleichzeitig brauchen sie Phasen des Alleinseins – um das, was sie aufgenommen haben, innerlich zu ordnen. Rückzugsräume, Ruhemomente und sensorisch beruhigende Umgebungen (Kissenhöhle, Natur, Badewanne, Musik) sind für sie keine „Pause“ – sondern Notwendigkeit.

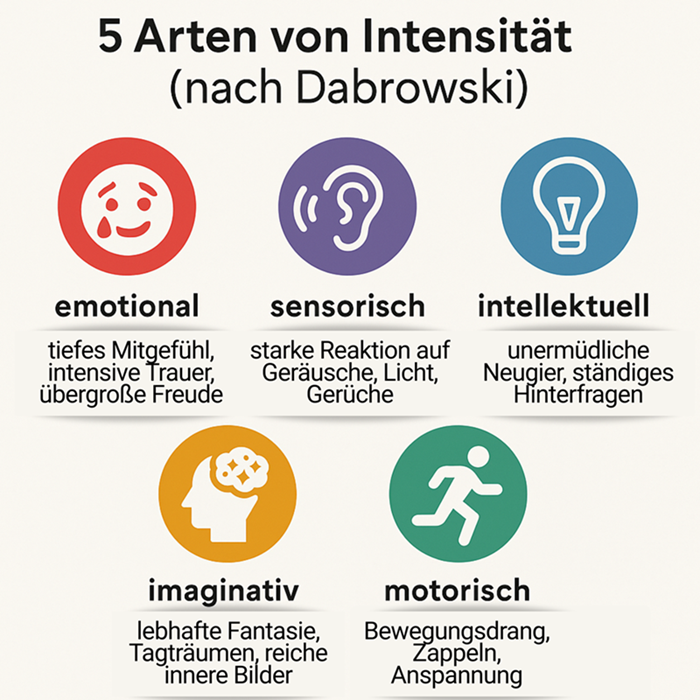

5 Arten von Intensität (nach Dabrowski)

Der polnische Psychologe Kazimierz Dabrowski beschrieb bei Hochbegabten fünf „Übererregbarkeiten“ – also Bereiche, in denen sie besonders intensiv reagieren:

- emotional: tiefes Mitgefühl, intensive Trauer, übergroße Freude

- sensorisch: starke Reaktion auf Geräusche, Licht, Gerüche

- imaginativ: lebhafte Fantasie, Tagträumen, reiche innere Bilder

- intellektuell: unermüdliche Neugier, ständiges Hinterfragen

- motorisch: Bewegungsdrang, Zappeln, Spannungsausdruck über den Körper

Verhalten, das manchmal als „auffällig“ erscheint, ist oft einfach: eine sehr lebendige Reaktion auf eine sehr dichte innere Welt.

3. Typische Herausforderungen im Alltag

Schule: Zwischen Unterforderung und Perfektionismus

Viele hochbegabte Kinder können blitzschnell denken – und langweilen sich entsprechend schnell. Ist der Unterricht zu einfach, verlieren sie das Interesse. Einige träumen weg, andere stören. Manche reagieren mit Trotz, andere mit Rückzug.

Bei “einfachen” Aufgaben schleichen sich häufig Fehler ein, da sie die Angaben nicht genau lesen oder durch das “wegträumen” etc. schlicht unkonzentriert sind.

Komplexere Aufgaben werden hingegen mit bravur erledigt.

Gleichzeitig zeigen viele ein hohes Anspruchsdenken – an sich selbst. Fehler sind für sie schwer zu ertragen. Ein kleiner Misserfolg kann sie zutiefst verunsichern.

Die Selbstzweifel sind groß – Sätze wie „Ich kann das nicht!“ oder „Ich bin zu blöd dafür!“ sind leider keine Seltenheit.

Beispiel: Ein Kind kann ein Diktat fehlerfrei schreiben – aber verweigert es, weil es Angst hat, „einen Fehler zu machen“. Die Angst, zu scheitern, ist größer als der Mut, es einfach zu versuchen.

Zuhause: Emotionen ohne Pause

Nach der Schule explodieren viele Kinder regelrecht: Sie halten sich im sozialen Kontext den ganzen Tag zurück – und lassen Zuhause dann Dampf ab.

Tränen, Wutanfälle, Rückzugswünsche, „komische“ und tiefgehende Fragen („Warum gibt es Krieg?“) sind oft Ausdruck von innerer Überforderung bei gleichzeitigem Wissensdurst.

Hier zeigt sich auch, wie unterschiedlich diese Kinder Reize regulieren:

- Einige brauchen absolute Ruhe – Kopfhörer auf, Decke über den Kopf, allein sein.

- Andere brauchen gerade mehr Reize zur Beruhigung: Eine Hörgeschichte, während sie Hausaufgaben machen. Einen Kritzleblock neben dem Matheblatt. Einen Kau- oder Fidget-Artikel in der Hand.

Was nach Ablenkung aussieht, ist oft ein selbst entwickelter Weg, um den inneren Reizpegel zu regulieren um überhaupt arbeitsfähig zu bleiben.

Soziales: „Nicht so wie die anderen“

Viele hochbegabte Kinder passen nicht ins typische Gruppenbild: Sie denken „zu erwachsen“, reden „zu viel“, spielen lieber mit Älteren oder bleiben allein. Manchmal fehlt ihnen das Interesse an Small Talk, sie wollen lieber über „richtige Themen“ sprechen – oder tauchen tief in Fantasiewelten ab.

Sie gelten als „anders“ – und spüren das auch selbst. Nicht selten sagen Kinder schon mit fünf oder sechs: „Ich bin irgendwie komisch, oder?“ Diese Selbstwahrnehmung kann zu echtem Leid führen – besonders wenn sie nicht gespiegelt oder begleitet wird.

Komorbiditäten & Doppeldiagnosen verständlich abgrenzen

Hochbegabung gehört zum neurodivergenten Spektrum und kann in Einzelfällen gemeinsam mit anderen Entwicklungsprofilen oder Störungen auftreten.

Dabei besteht die Gefahr, dass ausgeprägte Begabungsmerkmale Merkmale von ADHS oder Autismus überlagern und so eine Doppeldiagnose verhindert wird. Umgekehrt können Konzentrations und Aufmerksamkeitsprobleme oder stereotype Verhaltensmuster falsch als Hochbegabung gedeutet werden.

Psychologische Testverfahren, die neben Intelligenztests gezielt ADHS und Autismus Skalen einsetzen, liefern hier wertvolle Klarheit.

So können Eltern und Fachkräfte erkennen, ob es sich um reine Hochbegabung, eine Komorbidität oder eine ganz andere Förderbedürftigkeit handelt – und jedem Kind die passende Unterstützung bieten.

4. Was Eltern hilft – 5 Orientierungspunkte

5. Fazit: Kein Problem – sondern Potenzial

Hochbegabte und Hochsensible Kinder brauchen keine „Lösungen“. Sie brauchen Verständnis. Tiefe. Zeit. Und Erwachsene, die mit ihnen statt gegen sie wachsen wollen.

Vielleicht ist genau jetzt ein guter Moment, um gemeinsam genauer hinzuschauen.

Wenn du dir Unterstützung im Alltag mit einem besonderen Kind wünschst, begleite ich dich gern –

mit Fachwissen, Erfahrung und Feingefühl